BLOG

ブログ

2025/03/21

顎関節症の分類

顎関節症には4つの分類がされており、診断、治療が行われています。

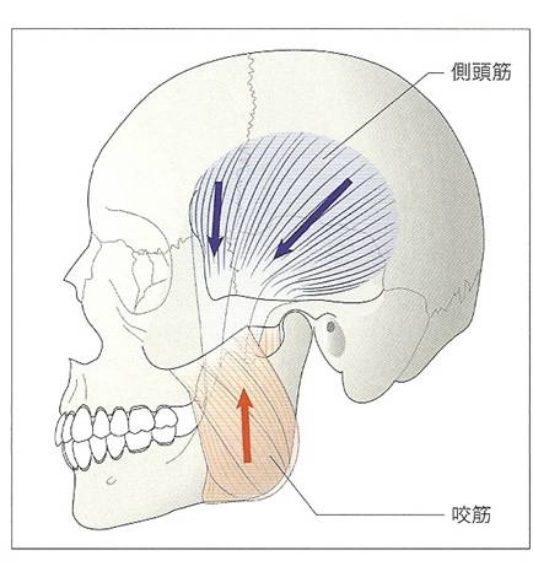

1.咀嚼筋痛障害(Ⅰ型)

主に噛む筋肉に関連する疼痛や機能障害です。

ロキソニンの内服やマウスピース治療、ボトックス治療が適応になります。

2.顎関節痛障害(Ⅱ型)

顎関節靭帯などの疼痛や障害です。

1型同様、ロキソニンの内服やマウスピース治療が適応になります。

3.関節円板障害(Ⅲ型)

関節円板の位置異常に伴う機能及び器質障害です。

顎関節には関節円板という軟組織が介在しており復位を伴うaタイプと復位を伴わないbタイプに分類されます。

Ⅲa型

関節円板の復位を伴う障害で開閉口時に主にClick音と呼ばれるカキッという音が発生します。

痛みがなければ基本的に治療は行いません。

Click音が発生する際に痛みがあれば前方位型マウスピース療法の適応となります。

Ⅲb型

関節円板の復位を伴わない障害でクローズドロックという開口障害が起こります。

2週間以内であればマニピュレーションという治療を行なって開口障害を解除することができます。

2週間を超えてしまう場合、周囲組織の硬化により開口障害を解除することができなくなります。

そのため三bが発症した場合には速やかに適切な医療機関を受診する必要があります。

4.変形性関節症(Ⅳ型)

顎関節の下顎骨の下顎頭の変形です。レントゲンにより判定することが多いです。

長期的な外的なストレスによることが多いので根本的な治療はなく、マウスピース療法などの対症療法になります。

副院長 歯科医師 大島光慶